您的位置: 首页 > 艺术资讯 > 从这届奥斯卡你看到了什么?

从这届奥斯卡你看到了什么?

在奥斯卡中学艺术~

2020年的疯狂,奥斯卡又添了一把

这场“美国春晚”里

最佳影片爆冷

《寄生虫》强势封神

最佳导演提名全是男性

大家对这届奥斯卡议论纷纷

那学艺术的我们

从这届奥斯卡看到了什么?

或者说可以从哪些地方去学习呢?

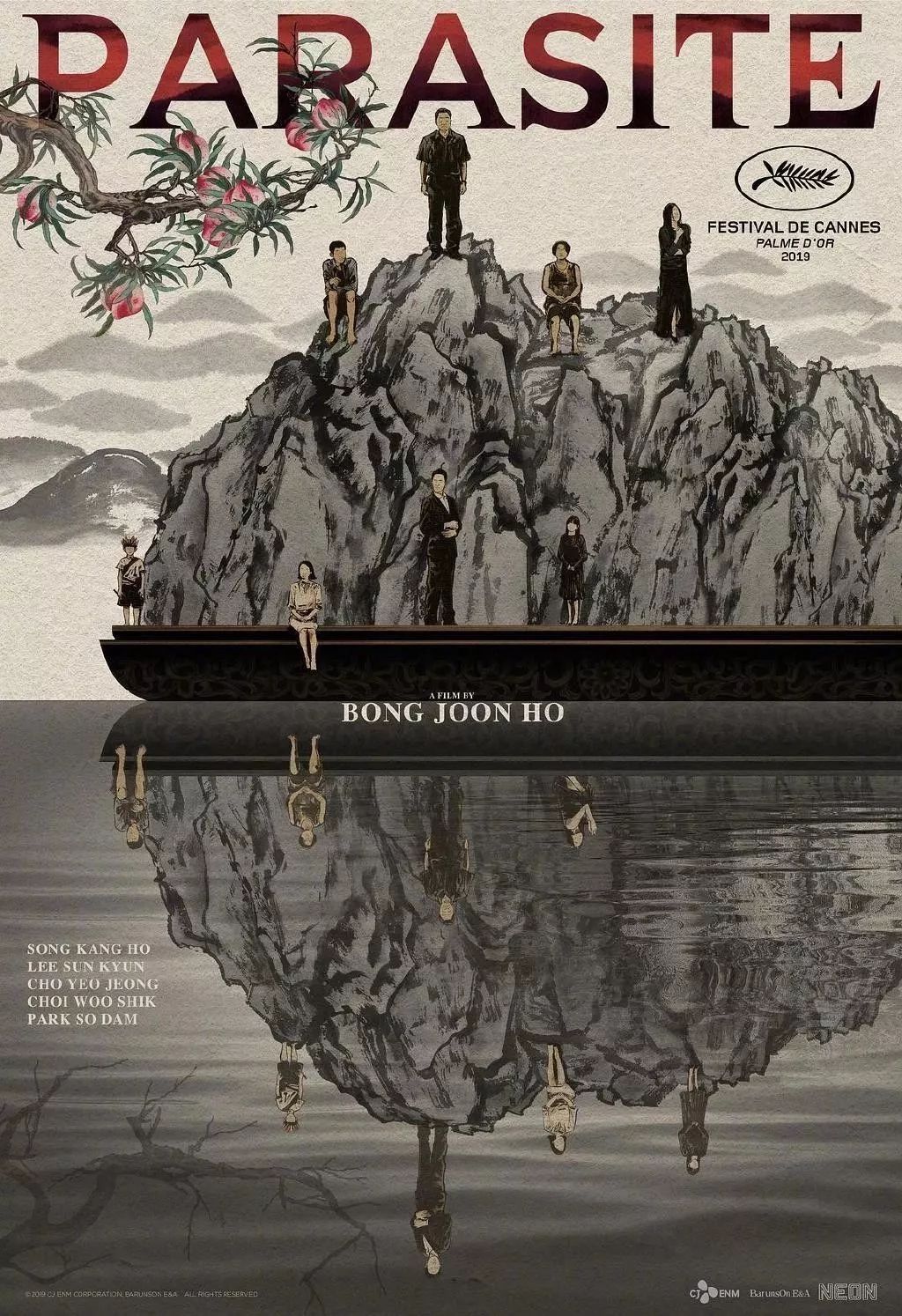

寄生虫:最佳影片/最佳原创剧本

最佳导演/最佳国际影片

在《寄生虫》接连拿下最佳原创剧本、最佳国际影片(最佳外语片)、最佳导演三项大奖之后,又拿下“最佳影片”的大奖。

《寄生虫》是奥斯卡92年的历史中,第一部拿下最佳影片的非英语电影。也是第一部拿下最佳影片的亚洲电影。更是目前唯一一部同时拿下最佳国际电影(原最佳外语片)和最佳影片的电影。

从戛纳金棕榈开始,《寄生虫》开启现象之旅,有关它是否过誉的争论就不曾停歇,得到最佳影片这一奖项,靠的可不仅仅是艺术成就和运气。

把它放在更大的一个范围里来看。纵向来说,《寄生虫》之前有《燃烧》;横向去看,去年欧洲三大电影节的大奖,分别是《寄生虫》《小丑》和《同义词》,这些影片焦点不一,却都以阶层差异为重要背景。

它表面是在批评阶层固化,用了楼梯、街道等很多视觉语言来强化这种观感。但你会发现,导演对故事里的穷人和富人,没有代入任何一方,没有做善恶评判。

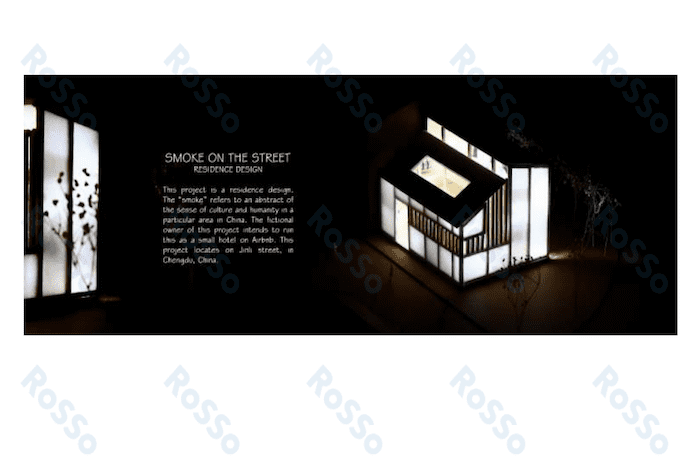

《寄生虫》受誉于其的主题,但它的场景设计也同样让人叹服:电影揭示了一个贫困的家庭是如何步步接近富足的朴姓一家,甚至逐步“接手”了这家人的生活。电影百分之六十的内容都发生在这个朴家人的豪华别墅里。大多数观众或许意识不到,这栋别墅是为了电影拍摄,完全从零开始建造的。

故事中,这座精美的现代建筑,是由一位虚构建筑师南宫贤子建造的。而现实中,它其实是《寄生虫》的场景设计李河俊的作品。

《寄生虫》中别墅设计模型

奉俊昊曾说:“我需要特别精密地去设计这间房子,就好像电影中的这间房子有属于它自己的宇宙。每一个角色,每一个“队伍”都既有属于他们自己去渗透的空间,也有不为他们所知的秘密世界。所以这三组家庭之间,以及不同空间之间的动态,都相互连接交缠。我觉得这之间的结合的确给电影增加了十分有趣的元素。”

整个故事对空间分割有很大的需求,比如当某个角色在特定的位置,而其他人需要能秘密“监视”他/她;如果有人进入屋子,另外一个人需要躲在某个角落;这些非常基本,却又非常立体的关系,已经开始如此在角色中建立了起来。

《寄生虫》剧照

设计师李河俊说:设计能满足拍摄的空间分割是非常重要的。当然,他们需要根据摄像机角度的需求而变化,但我们在设计过程中,就决定了摄像机的位置,以及这位置该如何被反映在总体的设计中。我的设计结构是宽的,有深度而非高度,因为这样它才能更好得适合于2.35:1的画面比例。

对于影片中十分重要的地下室这一元素,他解释了设计的原因:这么设计并非因为这是一个非常韩国的元素,这背后有更多的意义,因为半地下室是在高与低之间,因此一方面,你有可能会继续下坠的预感,而另一方面,你又有半边身子还在地上的希望。它确实反映了他们所处的有限空间,电影中的空间,更加分割,却也由那些复杂的楼梯连接在一起。

《寄生虫》剧照

那是一个人设的场景。在韩国的确有不少相似的地点,但是我们还是为了能让洪水吞没整个街区而重新建造了这个场景。但我们想要避免让这场景看起来太过人工。我们把空间看作另一个演员。

《寄生虫》剧照

不仅如此,导演和设计师对于电影里的空间分割,房屋内的色调,太阳的照射面积都有相当仔细的考量,不得不说,《寄生虫》对于建筑空间的把控和运用为电影拍摄增添光彩。

寄生虫的导演奉俊昊在领取最佳导演奖时,对台下同被提名的斯科塞斯说,他心里一直刻着斯科塞斯的一句话,“人内心最深处的东西才是最有创意的。”

曾担任过韩国文化部部长的李沧东导演说,韩国导演有个共同特点是:“一直致力于通过影片来表达民声和韩国民众的情感与希望。”他们不仅对现实有着强烈的关注,甚至有用电影去改变社会的欲望。

在奉俊昊的影片里,能清晰地看到那种现实感。他和本片主演宋康昊,曾经因为批评朴槿惠的公开声明,一起上过她的黑名单,无法参与国家文化基金的分配。

奉俊昊的好友、另一位导演朴赞郁说“《寄生虫》,是从财阀到国会议员,从劳动者到无业游民,所有韩国人一起合力创造出的作品,所以我们都有资格庆祝一番。”

韩国电影人曾有很多次,团结在一起,以剃头示威等方式促使国家改变不合理的电影政策……奉俊昊的获奖,是他个人的胜利,也是韩国电影百年的荣耀亮相。在他背后,无论是导演、演员,还是技术人员,不同年龄段里,都能看到很多佼佼者,而且,充满创新和个性。这是比个别奖项更让人敬佩的。

小丑:最佳男主角/最佳配乐

小丑和寄生虫一起成为2019年最值得讨论的电影文化现象。这两部电影分属为东西方不同的文化背景,却都跨越文化产生了全球性的广泛影响。

本届奥斯卡中,《小丑》主演杰昆·菲尼克斯获得影帝,《小丑》拿下最佳配乐奖。

在感言中,他呼吁停止战争,关注环境、动物保护以及种族主义等问题,“为无法发声的人发声”。

“我不知道如果没有电影,我该怎么办。我觉得电影给我最大的礼物,同样也给了在座所有人的,就是为无法发声的人发声。

最近我时常思考那些人类正共同面对的令人沮丧的问题。我们总是觉得自己在支持各种不同的议题,但我看到了它们的共性:不管是性别不平等、种族主义、同志平权、原住民权益、动物保护,这些都关乎的是与不平等的斗争。那些认为一个国家,一个种族,一种性别或者物种有权力去控制和剥削另一个,而且还不用获罪的想法,我们要与之斗争。

我认为我们与自然世界脱节了,我们的世界观都太以自我为中心了,我们认为人类是宇宙的主宰。我们向自然世界掠夺资源,我们以为自己有权圈养奶牛,于是我们堂而皇之地偷走她的孩子,尽管她痛苦的哭声显而易见。我们害怕改变,因为这意味着牺牲我们的既得利益。但人类本来应该是有智慧的,如果我们把爱和同情作为行事准则,就可以让整个系统变得更好。

我曾经是个自私的混蛋,不懂感激,但很多人给了我第二次机会。这就是我为什么会说,我们最好的地方就在于能够互相支持,帮助彼此成长,引导彼此救赎。这是人性的精髓。

我记得我哥哥瑞凡17岁时写过:Run to the rescue with love and peace will follow(带着爱去伸出援手,和平就会随之而来)”。

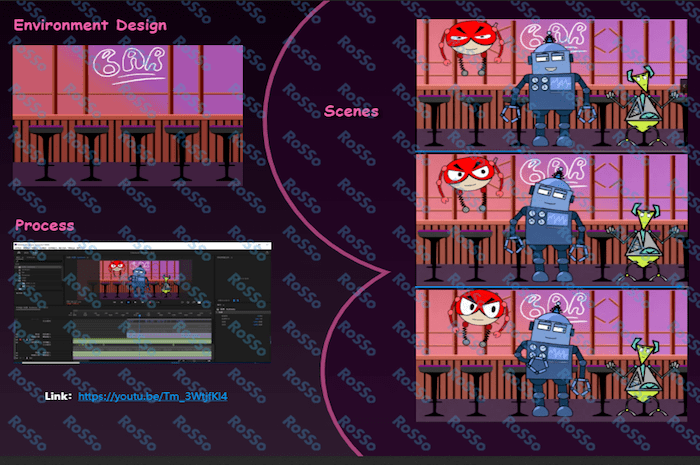

《小丑》的导演Todd Phillips在片场笔记里曾说:“尽管提到导演的工作,我们总是提及摄影机、景深、布景和服装,但我认为导演主要是负责传递气氛,这部影片令我最自豪之处正是不安的气氛,缓缓递进之疯狂状态。”

他对于电影的开头有一些执念,对于观众和导演来说,电影开场是讲好故事的重要手段。

电影的一切都是为了营造不安的气氛,当我们我们可以移动镜头,就是为了营造他的不安和格格不入。他和摄影师非常看重这部片要有手工制作感,让观众感到亲切从而观察人物。

他指出他小丑的电影配乐师是在拍摄电影之前根据剧本创作配乐,这并不是常规操作,这么做的原因是希望有配乐来感染剧组入戏,令所有人都感受其中。

在另一场戏的讲解中,只有前面是真实的景象,后面是CG合成,这为亚瑟的世界奠定了舞台。这场戏的戏份有些灵感来自卓别林,而对于小丑鞋和宣传片的尺寸有严格的考量,如何穿着鞋可以奔跑,可以自然的挥舞。

视觉方面参照了70年代末80年代初的许多影片,特地使用长镜头拍摄,还原那个时期电影常见的浅景深效果。除了重点人物,其他一切都带有一点模糊。并根据真实拍摄还原本能的真实感。

在追逐的场景中,他不喜欢在天际线留白,希望营造出一种城市压迫着亚瑟的感觉。

亚瑟被欺凌的镜头很特别,希望有种漫画视角的感觉,虽然这在电影构图和中不常见,这画面可以为观众带来漫画质感,这非常的重要。

这是他在电影中最喜欢的镜头之一,显而易见的展示他的孤独和痛苦,其中最重要的是小丑最初试图伸手拾起广告牌,想着去修复它,之后他按下按钮,让水从花流出。设计这个动作的意图他仍是小丑,需要让大家欢笑。

“我们用胶片机拍下所有字幕,输出成底片然后再导入数字底片,这些字母边缘有些漏光,还有颗粒感,因为我们希望这部影片有种1979年暑假档电影的质感。旧式的拍摄手法对我们来说很重要”

小妇人:最佳服装设计奖

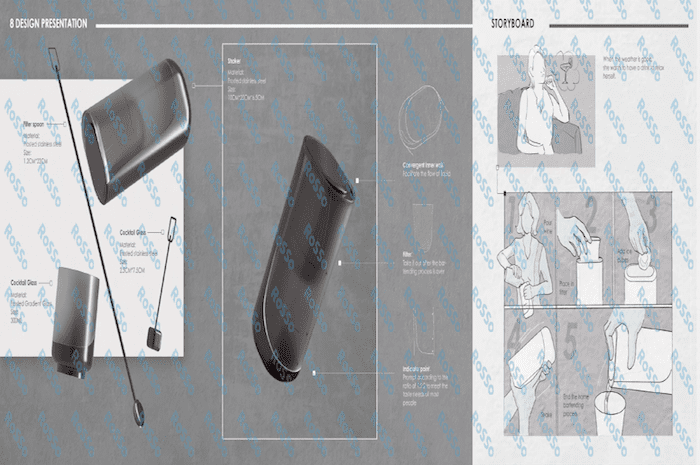

小妇人一举摘得奥斯卡最佳服装设计奖,它的服装设计师是Jacqueline Durran,她过往著名的作品有《赎罪》《傲慢与偏见》《安娜卡列尼娜》等。服装设计在电影里十分重要,不仅更好地塑造了角色形象,更是为情节埋下有意思的伏笔,让我们来一起欣赏吧(后文不含剧透,请放心食用~)

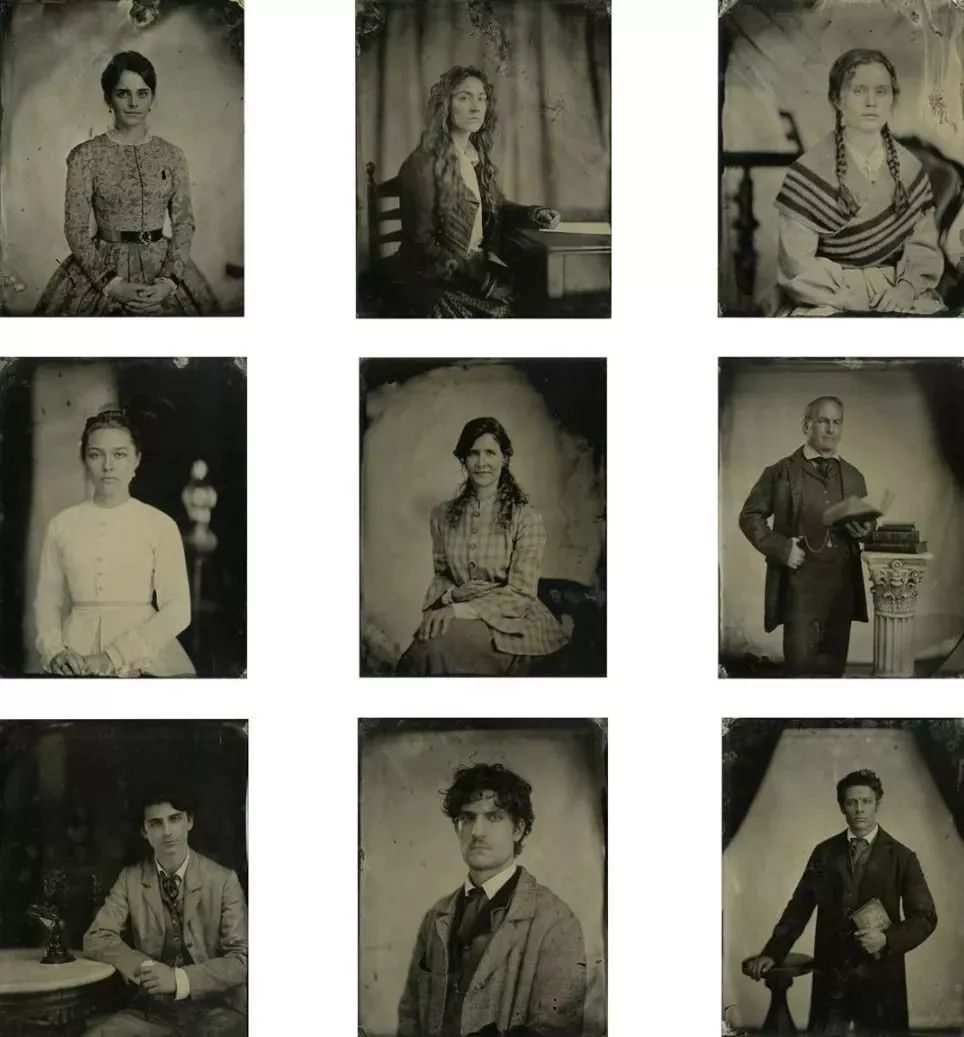

前两天,网上还发布了一组摄影师Wilson Webb用19世纪发明的火棉湿版摄影法(Wet Plate Collodion Process)拍摄的照片。配合Durran为本片设计的超贴的服装,看起来真的颇为穿越。

《小妇人》是发生在美国南北战争时期新英格兰地区的故事,主角是马奇家的四个姐妹,她们的父亲在军中做随军牧师,四姐妹与母亲相依为靠,虽然清苦但是也不失乐观坚强。

于是Durran和导演共同设定了一个路线,「文雅的贫穷」,围绕这个感觉来展开。

Durran为每个人物都设定了基本服装色调。

像Emma Watson饰演的大姐Meg,她是最娴静而向往家庭生活的,所以设计师从中世纪风格的拉斐尔前派和英国威廉姆·莫里斯的纺织品设计中汲取灵感,为她设定的色调是开心果绿和薰衣草色。

上面这件浅绿色的裙装有个更具象的灵感来源,就是下面这幅由法国艺术家Aristide Maillol创作的《Woman With a Parasol》。海边的氛围和钩花的细节都是打动Durran的点。

Aristide Maillol’s 《Woman With a Parasol》

Saoire Ronan在电影里饰演女主角Jo,获得了最佳女主角提名,是影后名单里唯一一张年轻面孔。

Ronan饰演的Jo是一个假小子,最不爱守规矩。因此她的服装没有紧身胸衣,也没有裙撑,能够灵活活动。

她的服装也最大程度地弃绝了女性化,多为宽松的棉质连衣裙、素色羊毛裙,以及男士背心和衬衫,来暗示她不愿活在性别的框架里。

甜茶饰演的男主角Laurie是Jo最好的朋友,两个青少年是彼此的灵魂伴侣。为了体现这一点,设计师为两个人制作了重复的衣服,来体现Jo经常和Laurie换衣服穿的感觉。

这里还有一个彩蛋:下图左是两人年幼的时候,Jo开玩笑向Laurie下跪求婚,Laurie当时穿的是一件黄色的佩斯利背心。而到了成年后Jo拒绝Laurie的求婚的那一幕(右图),Jo穿的恰好就是那件黄色佩斯利背心。有一种颇为反转又讽刺的感觉。

甜茶在电影里穿的所有西装,都是专门为他而设计的,稍微做了一些改良,因为19世纪那些宽大的夹克穿在甜茶身上不太好看。

同时因为Laurie家境富裕,所以甜茶的服装也比女孩们的华丽,丝绒和绸缎织锦用的比较多,袖子都是维多利亚式的蓬蓬袖,打造出一个翩翩贵公子的形象。

小女儿Amy的装饰是最多的,她喜欢花哨的衣服,从小就开始体现了。

她小时候在家中的圣诞聚会上穿的格子和喇叭形西装连衣裙,是所有女孩中外观最「维多利亚」的。这个款式是设计师直接取材古早时尚杂志《La Mode Illustrée》的插画而制成的。

设计师为Amy设定的色调是浅蓝色,因为她是最开放、最艳丽的,所以服装也得跟着大胆。

在葬礼上,Amy也会尽可能地在全黑的衣服上增加细节,显出她对服装的重视。

Amy一直渴望嫁入上流社会,所以她自始至终都穿着合适的紧身胸衣,不像她的姐姐Jo。

当她被富裕的姑妈选中资助她去巴黎学绘画时,这点尤为突出。Amy开始装扮豪华的盛装,而且因为她是去学绘画的,设计师加入了一点欧洲印象派风格,服装使用了上等的丝绸和精致的泡泡纱滚边等。

片中比较奢华的服饰还有梅姨的衣服。作为女孩们的富有姑妈,她是100%维多利亚时代的人。她的衣服是每个人中最准确的,华丽的珠饰、层层褶皱和精致的蕾丝袖口一点都不落下。

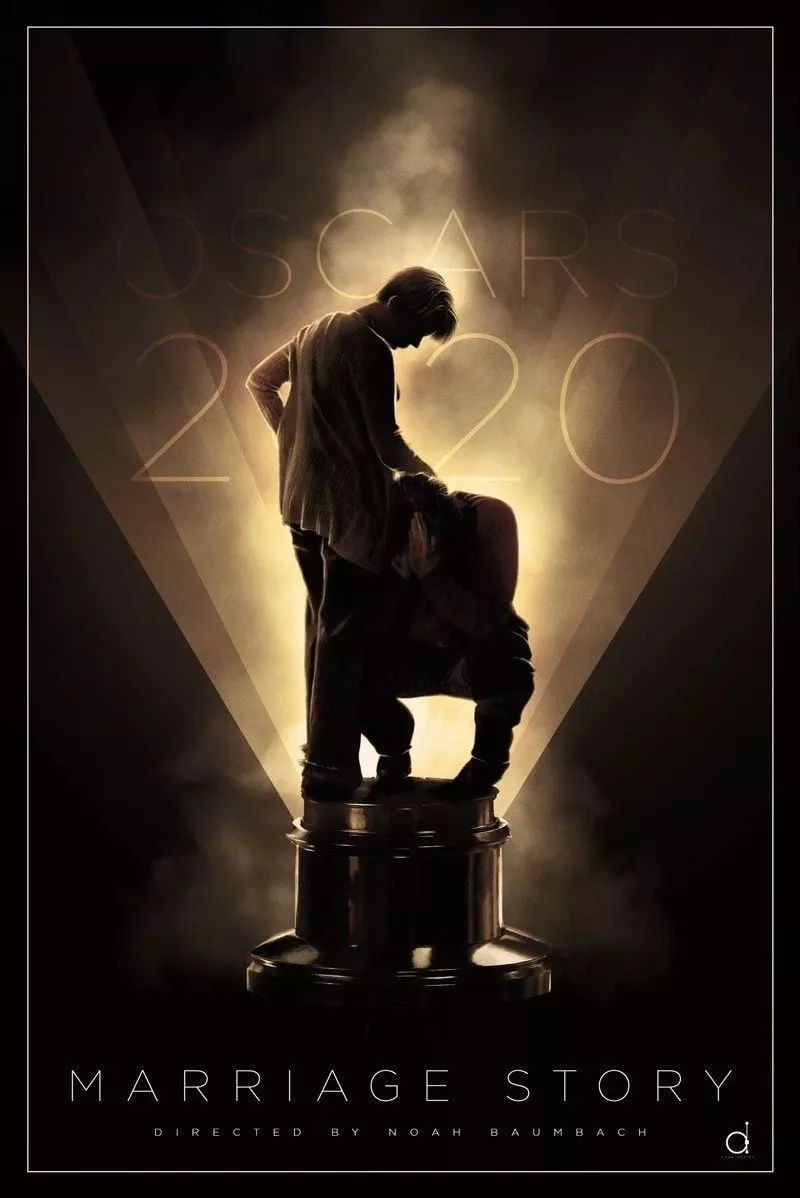

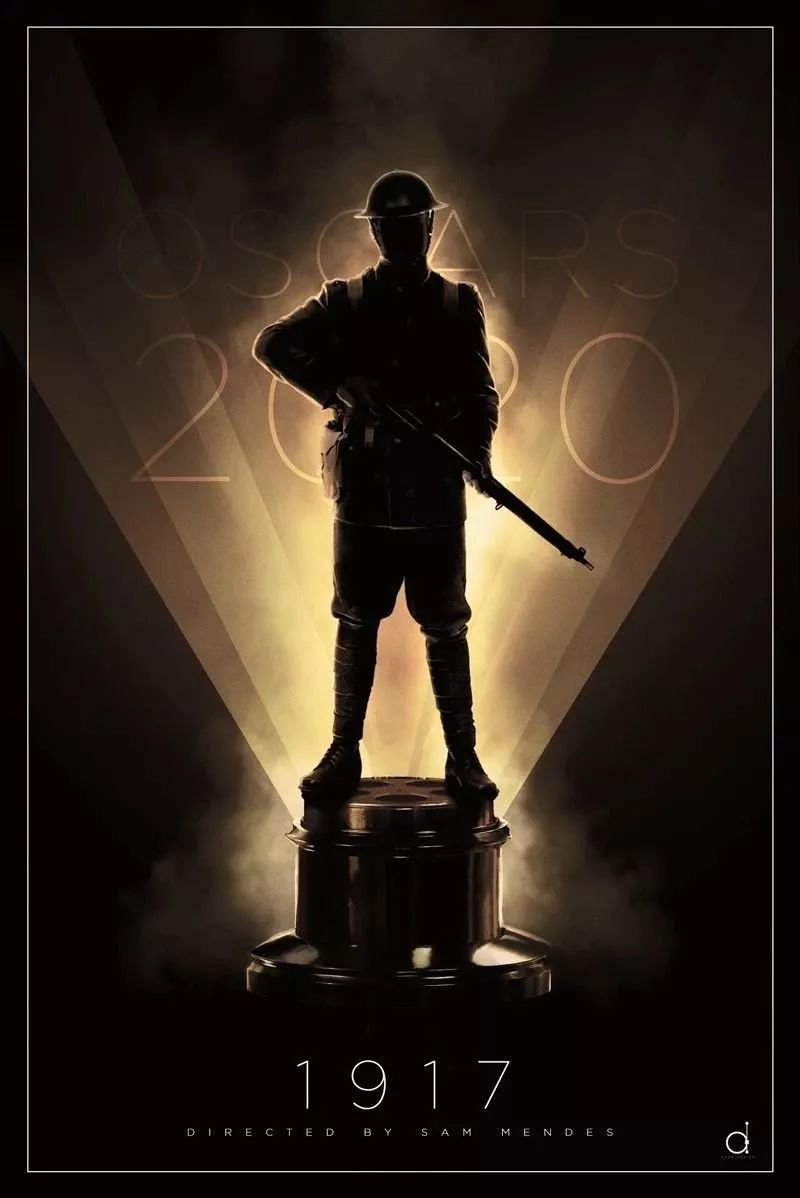

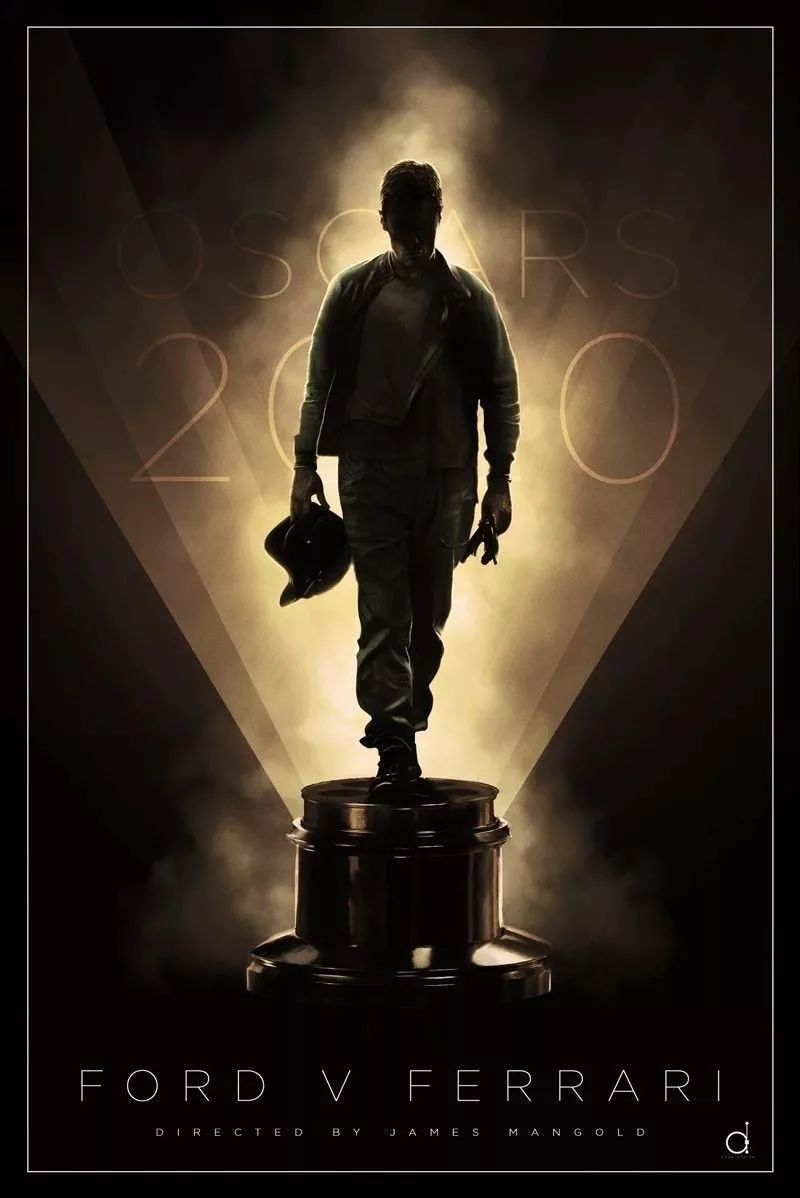

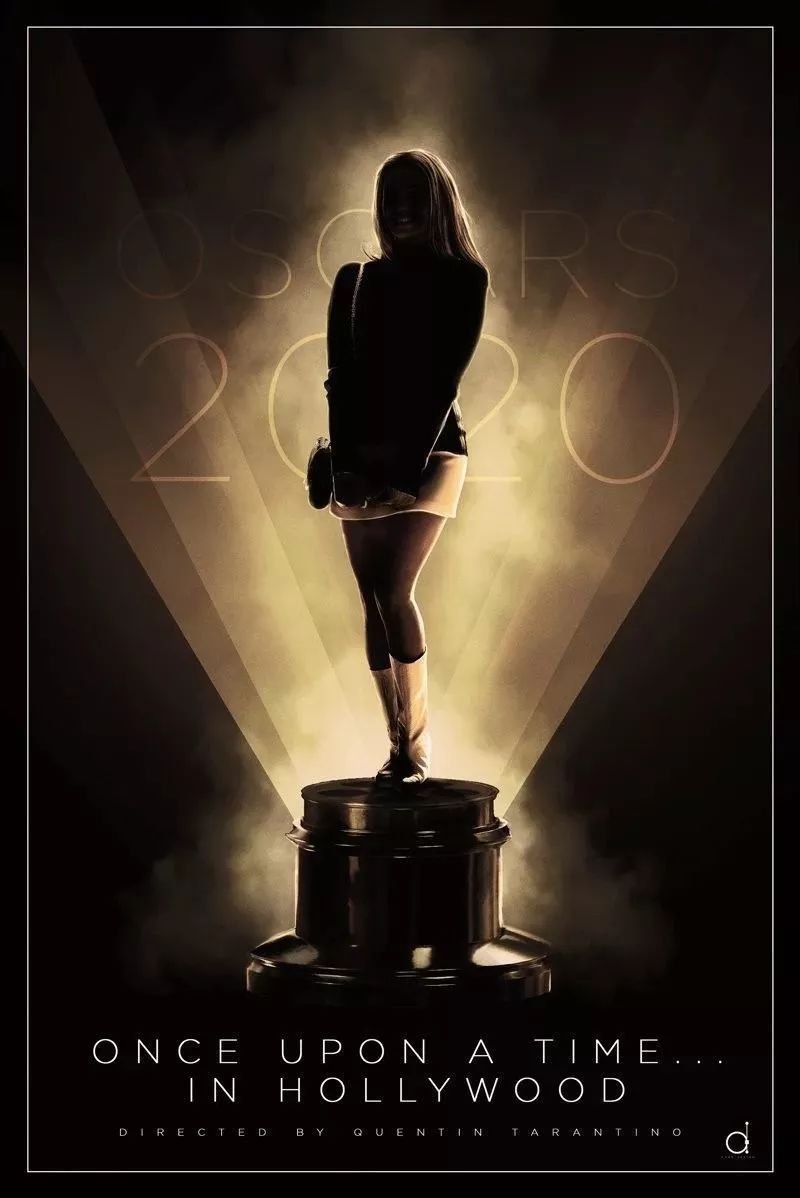

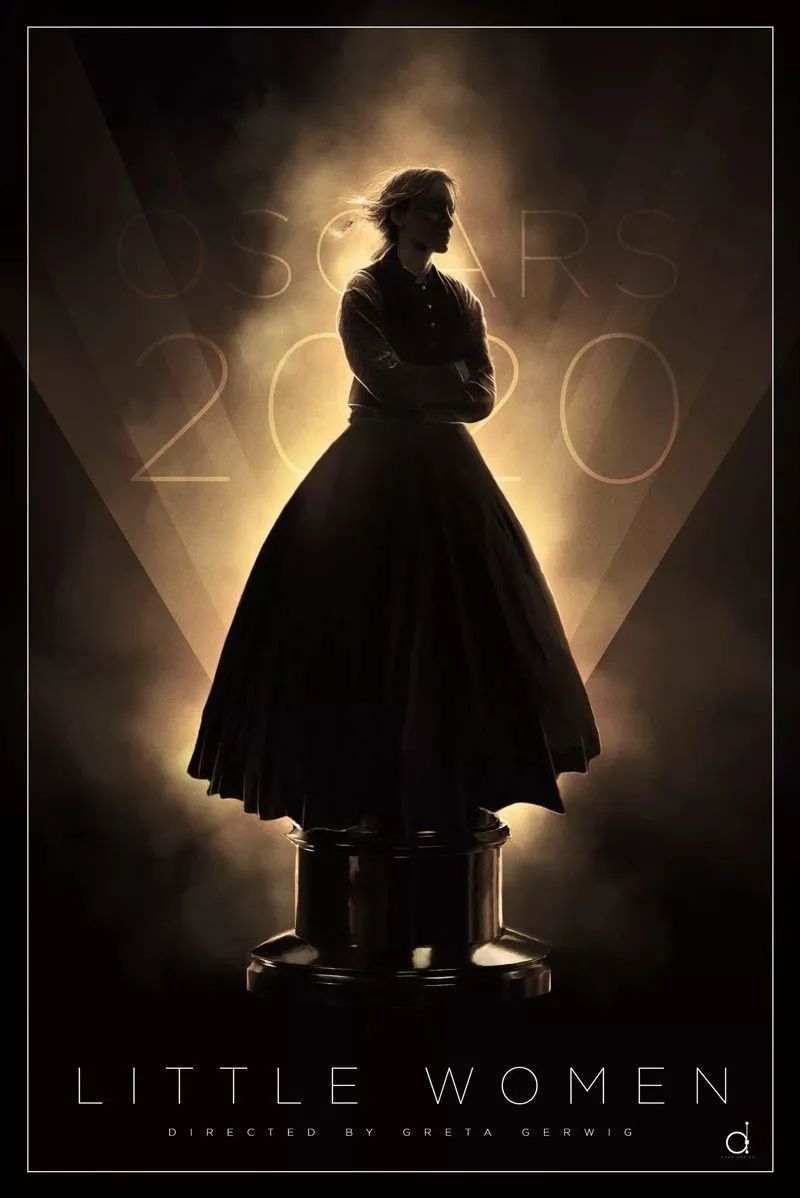

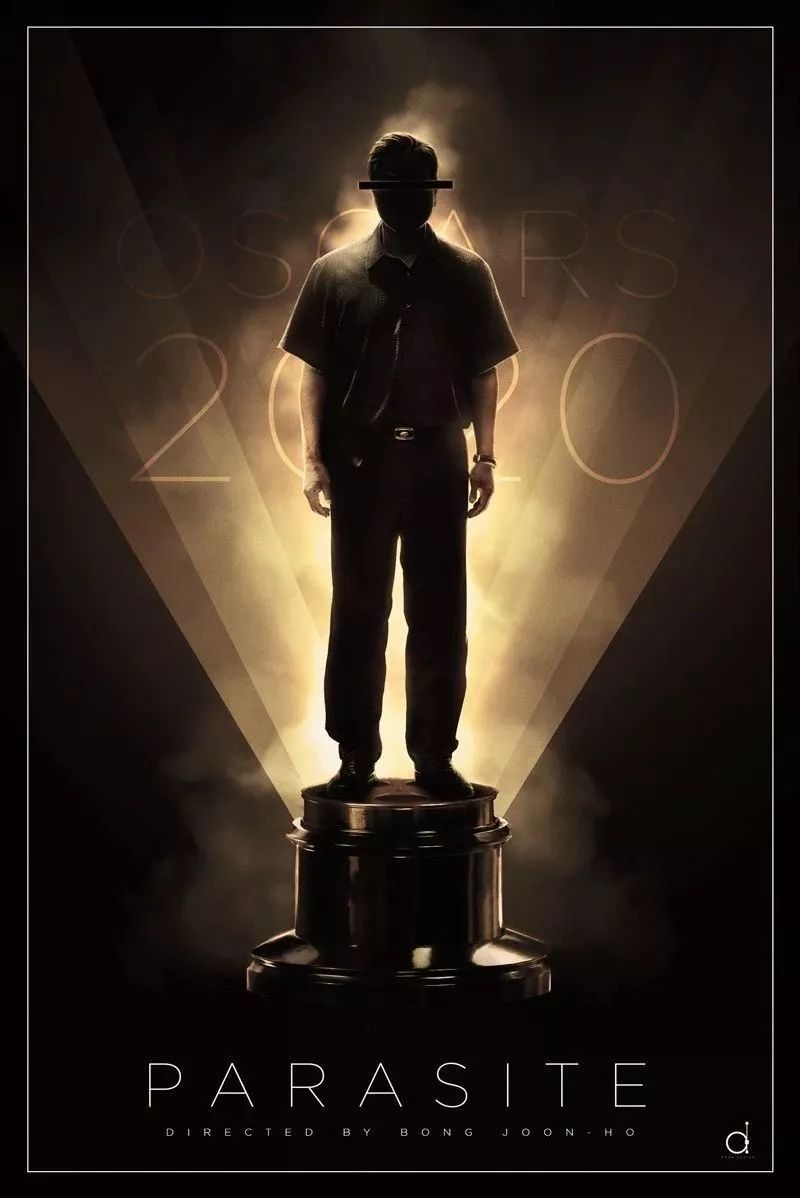

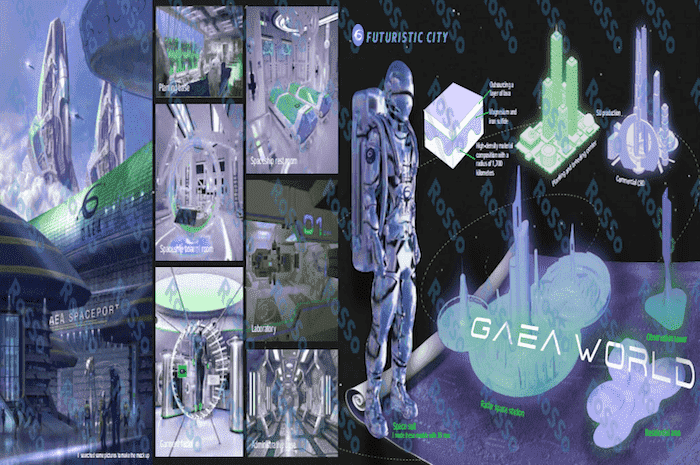

奥斯卡海报欣赏

不得不说,这届奥斯卡的海报设计非常棒~有些网友直呼真希望奥斯卡有最佳海报这个奖。

从一个电影节的海报水准上来说,海报是对外宣传的形象和门面,它直接体现着审美意趣和专业水平。

这届奥斯卡电影节的创意海报,光是9部最佳影片提名电影的艺术海报,就够开个展览了:

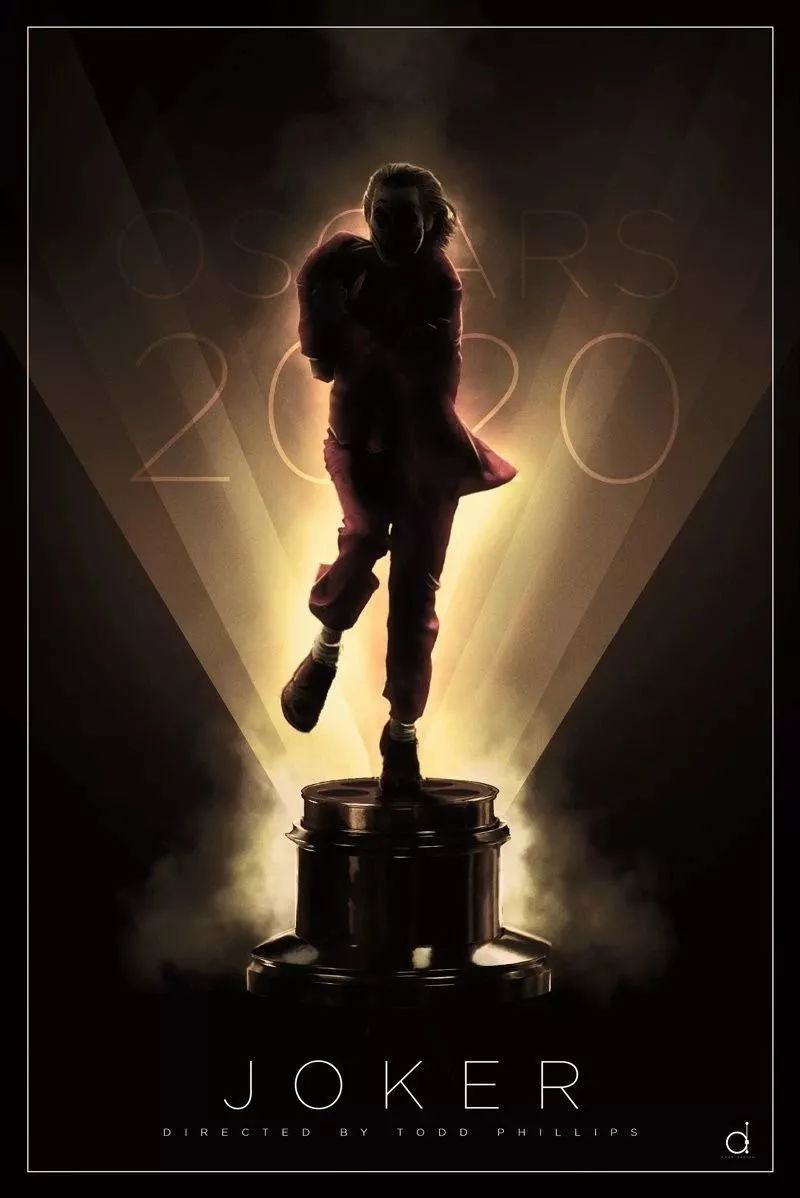

《小丑》

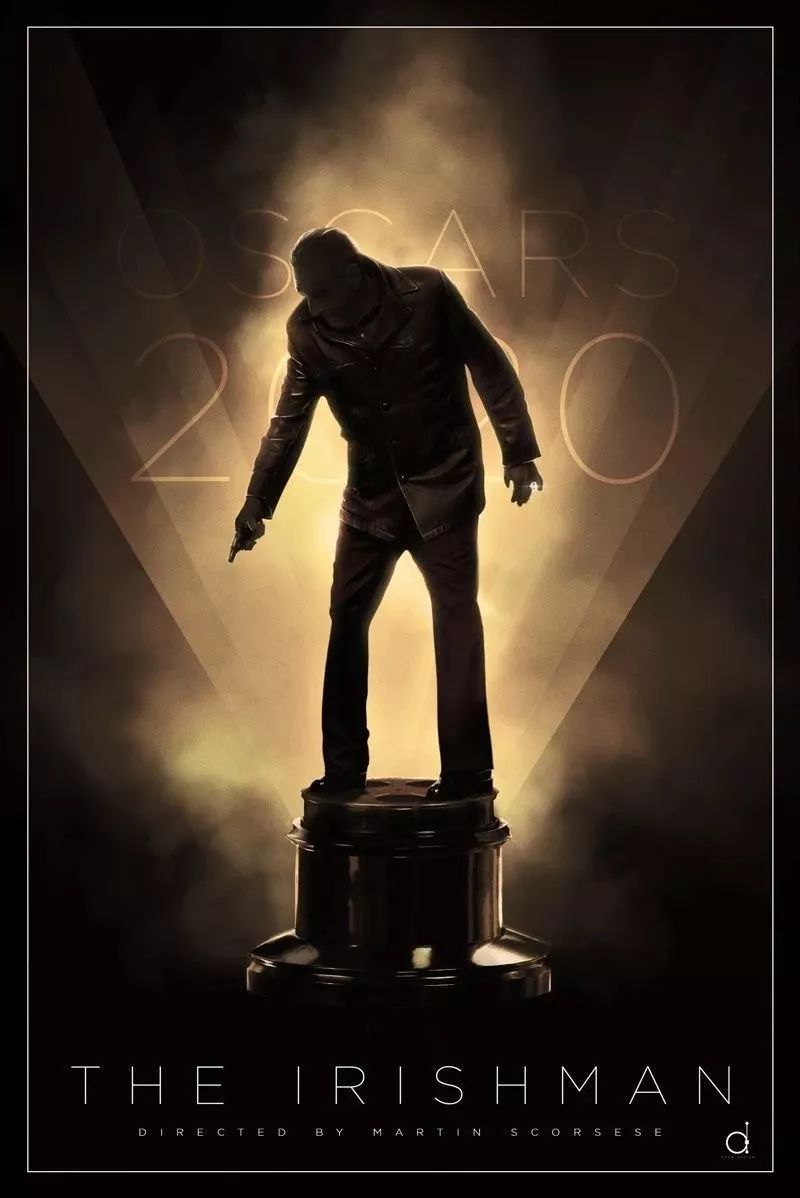

《爱尔兰人》

《乔乔的异想世界》

《婚姻故事》

《1917》

《极速车王》

《好莱坞往事》

《小妇人》

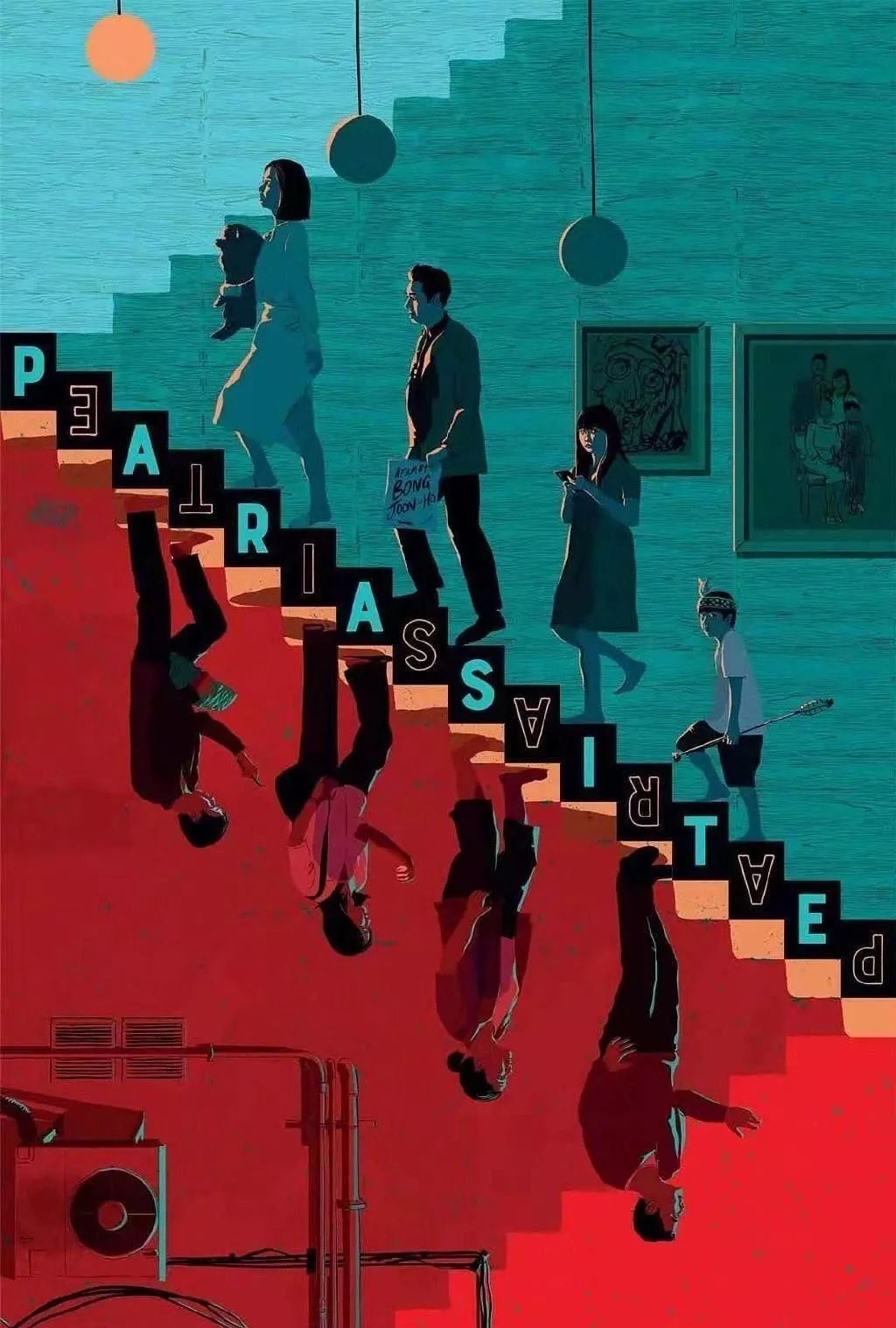

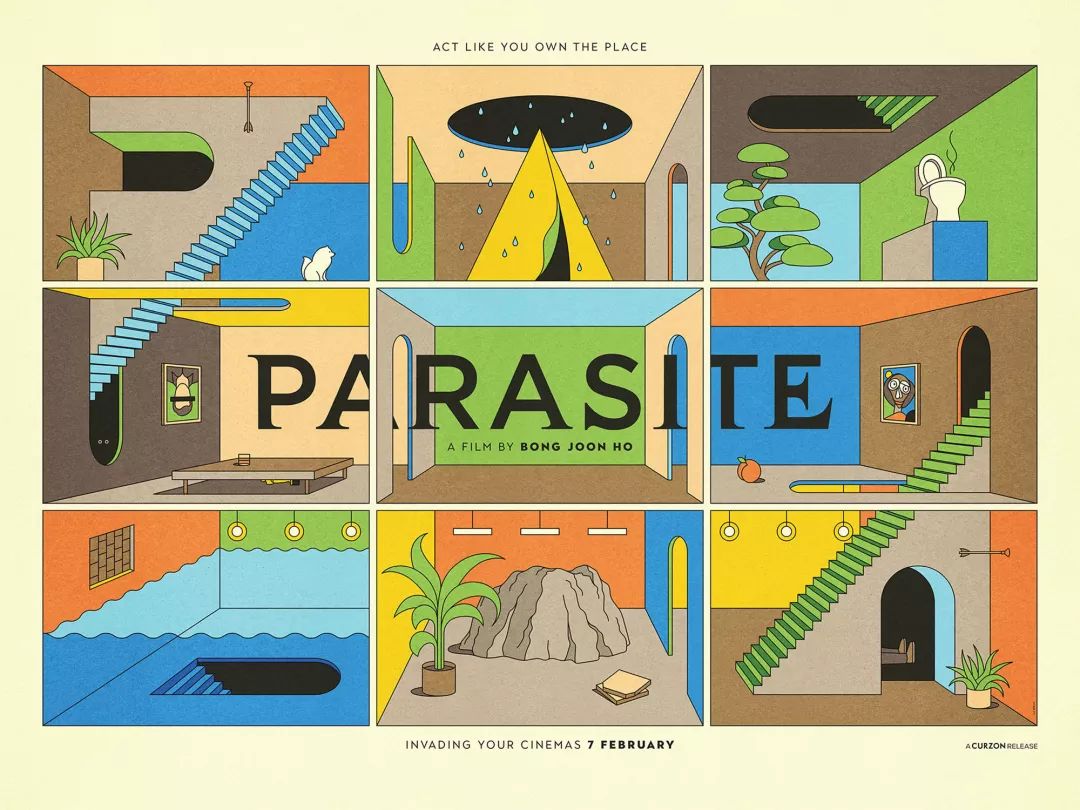

《寄生虫》

九部提名最佳电影的影片,分别以片中具有代表性主角的剪影与小金人的奖杯结合,创意很常见,但视觉冲击力很强,效果不错。这系列作品来自设计师Nuno Sarnadas。

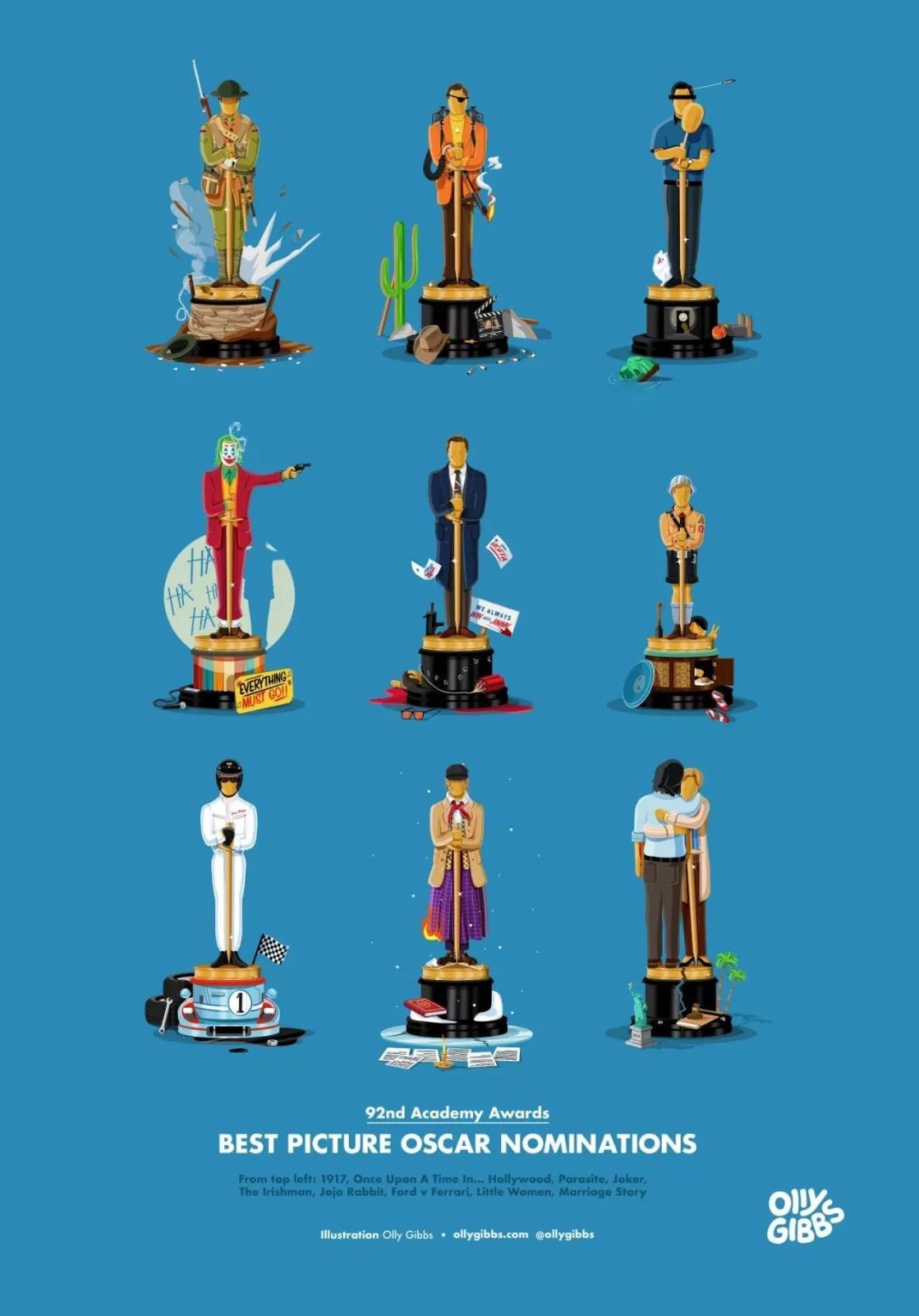

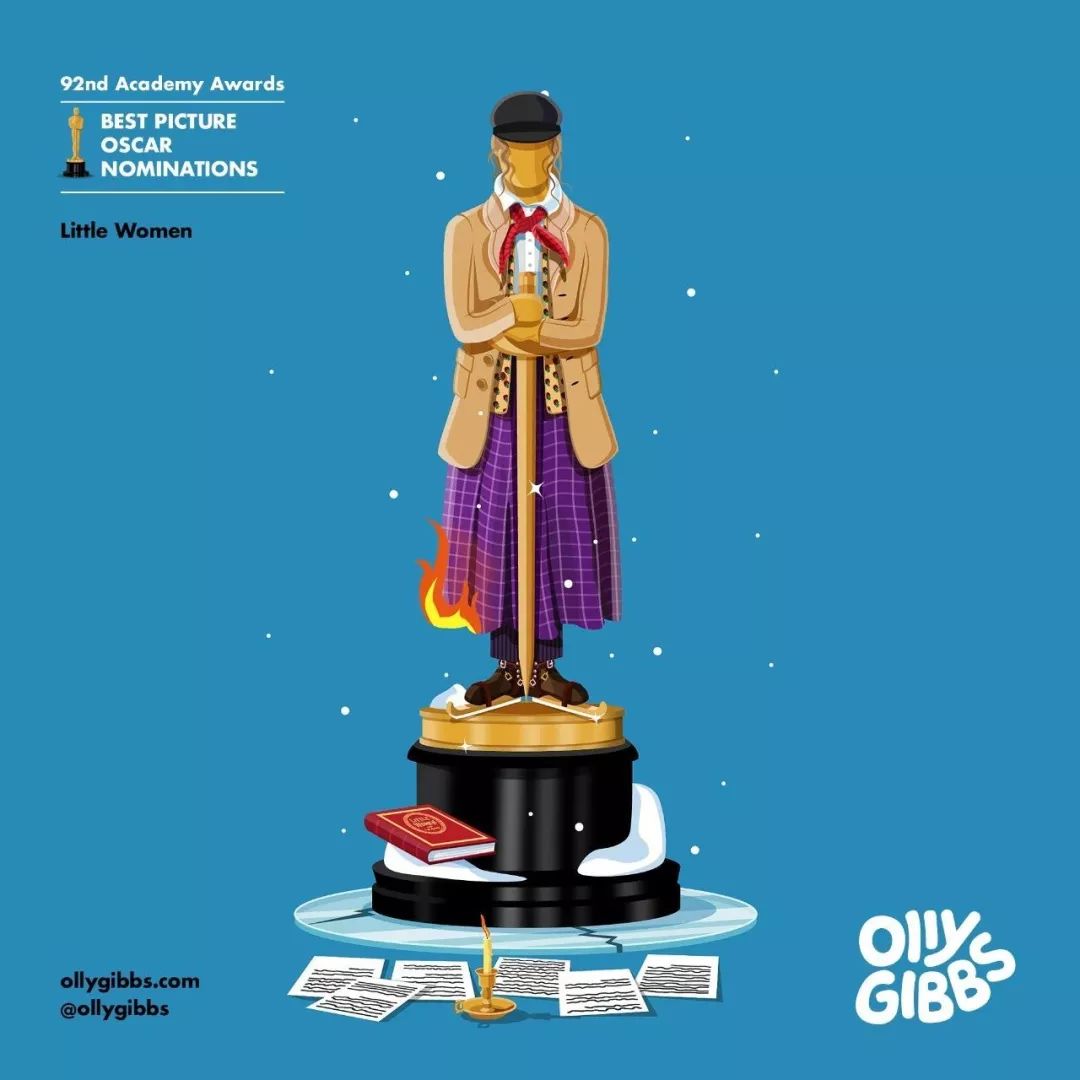

除此之外,设计师OllyGibbs为本届奥斯卡最佳影片提名电影创作的插画海报,也值得一看,每一个细节都充满故事:

《寄生虫》

《小丑》

《好莱坞往事》

《1917》

《爱尔兰人》

《乔乔的异想世界》

《极速车王》

《小妇人》

《婚姻故事》

这届奥斯卡,不仅是狂欢,也是历史。

我们从中不仅仅可以从自己的专业出发得到学习性的启示,还能从中学到艺术大家的精神和做法。为自己今后的艺术道路汲取养分,更好的努力和前进~

最佳影片:《寄生虫》

最佳导演:奉俊昊《寄生虫》

最佳男主角:华金·菲尼克斯《小丑》

最佳女主角:蕾妮·齐薇格《朱迪》

最佳男配角:布拉德·皮特《好莱坞往事》

最佳女配角:劳拉·邓恩《婚姻故事》

最佳原创剧本:《寄生虫》

最佳改编剧本:《乔乔的异想世界》

最佳国际影片:《寄生虫》(韩国)

最佳动画长片:《玩具总动员4》

最佳纪录长片:《美国工厂》

最佳摄影:罗杰·迪金斯《1917》

最佳剪辑:《极速车王》

最佳视觉效果:《1917》

最佳混音音效:《1917》

最佳音效剪辑:《极速车王》

最佳艺术指导:《好莱坞往事》

最佳服装设计:《小妇人》

最佳化妆与发型设计:《爆炸新闻》

最佳配乐:《小丑》

最佳原创歌曲:(I’m Gonna) Love Me Again《火箭人》

最佳纪录短片:《女孩的战地滑板课》

最佳动画短片:《发之恋》

最佳真人短片:《邻居的窗》

终身成就奖:大卫·林奇、里娜·维特缪勒、韦斯·斯塔迪

相关推荐

在线提问

艺术留学免费评估

*个人优势&作品集评估、留学院校及专业推荐

成功案例

-

伦敦艺术大学

平面设计 / Lin同学

-

伦敦大学金史密斯学院

时尚管理 / Jiang同学

-

皇家艺术学院

服装设计 / Yan同学

-

皇家艺术学院

/ Zhang同学

-

伦敦艺术大学

多媒体设计 / Gao同学

-

纽约大学

数字媒体 / Huang同学

-

帕森斯设计学院

交互(用户体验) / Jiang同学

-

芝加哥艺术学院

室内设计 / Liu同学

-

芝加哥艺术学院

动画设计 / Wang同学

-

荷兰代尔夫特理工大学

工业设计 / Pang同学

-

金斯顿大学

平面设计 / Zhou同学

-

谢尔丹学院

动画设计 / Gong同学

-

皇家艺术学院

工业设计 / Jian同学

-

普瑞特艺术学院

建筑设计 / Julia同学

-

纽约大学

交互(用户体验) / Yao同学